日本経済新聞は10月31日付1面の囲み記事で、日本製の「千手観音ロボット」を紹介している。2本の腕に6つの手、6つの手に26本の指…。生産速度は人間の10倍。「24時間稼動すれば、100万台で人間3000万人分の労働力に匹敵する」。このロボットを作る制御機器メーカー「IDEC」常務の説明の後には、次のような言葉が続く。「日本が2050年までに失う労働力人口は3000万人。ロボットはこの損失を十分補える」。この記事のタイトルは「成長を考える-制約こそ革新の母」だ。

日本はすでに人口減少の時代に入った。利己主義に陥った今の世代が子供を生まないからだ。女性1人が一生に出産する子どもの数の推定値である合計特殊出生率は1.25人。韓国の1.08人ほどは悪くないにしても、一足先に低出産時代に入った日本は、すでに人口減少が始まっている。縮小社会が衰退を覚悟しなければならないのは、仕方のないことなのだろうか。

日本では、少し前から「優雅な衰退」という言葉が流行している。「人口が減ってマイナス成長となり、経済規模が小さくなっても、現在の1人当たりの所得さえ維持できれば幸せであり、所得格差の問題を起こしてまで成長を目指し努力する必要はない」という論理だ。一見、もっともらしい話だ。しかしこれは、労働可能年齢層を無視した詭弁(きべん)だ。日本経済新聞は、10月30日からの大型企画シリーズ「成長を考える」で次のように激しく反論する。

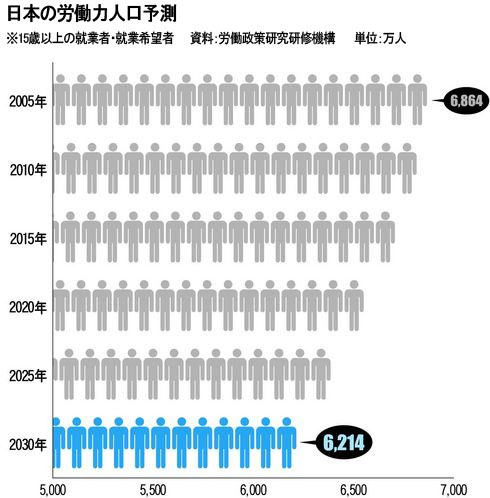

「日本の生産年齢(15-64歳)の人口は、年平均で73万人ずつ減っていく。毎年島根県の人口に相当する人数が減るのだ。潜在成長率は、2010年後半以降マイナスに転じる。こうなれば、GDPは人口減少より早く下落する。1人当たりのGDP増加率は20年後にはゼロになり、それ以降はマイナスが続く」。現状を維持するためにも、選ぶべき道は「優雅な衰退」ではなく「し烈な成長」しかないと言っているのだ。

国の経済が成長する基本体力を意味する「潜在成長率」は▲労働力人口▲設備などの資本ストック▲全要素生産性(以下、「生産性」)の3つで決まる。すでに生産年齢層が減り始めている日本は、この経済停滞期の間に、主に2番目の「資本ストック」に頼り成長を果たしてきた。輸出市場を背景に盛んに行われてきた設備投資がそれだ。しかし海外市場は、永久に日本に有利に展開されるわけではない。

日本経済新聞は「(日本の未来のために)最も重要なのは、3番目の生産性だけ」と主張する。バブル景気が終わった1990年以後、日本のGDPに対する研究開発費の支出割合は、米国・ドイツ・フランスを上回っている。研究開発に関する限り、90年代以降も「失われた15年」ではない。

しかし、社会経済生産性本部の推算によると、1996年から2000年までの日本の生産性上昇率は0.64%。製造業は2.94%上昇したのに比べ、サービス業の上昇率は0.44%にとどまっている。日本は「製造業大国」と言われているが、実はサービス業をはじめとする非製造業がGDPの80%を占める。同紙は経済同友会の報告書を引用、「経済全体の生産性を1980年代の水準にまで引き上げれば、人口が減っても2%台の適正成長が可能」と提言する。80年代の日本の生産性上昇率は1.5%程度だった。

生産性を上げたいのなら、「千手観音ロボット」のようなイノベーション(技術革新)・労働の質的向上・経営改善・産業構造の高度化・規制緩和および市場開放・市場原理遵守など様々な方法があるというわけだ。